「認知症ケアって、どんなことが大切ですか?」

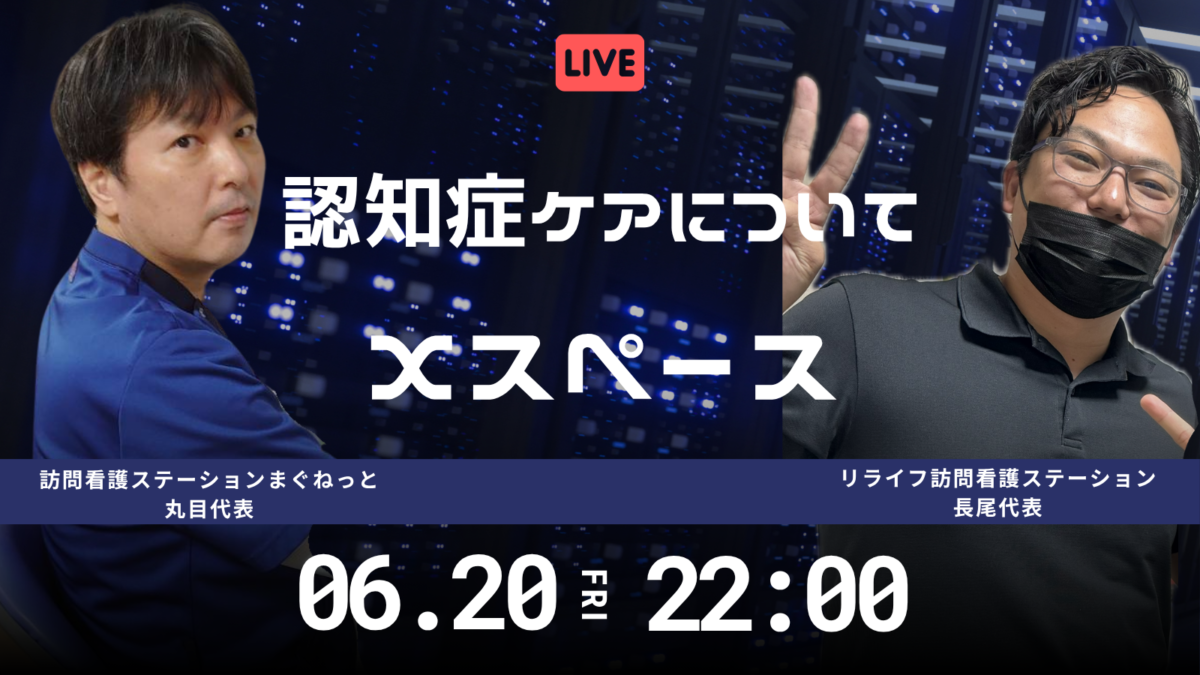

6月20日、リライフ訪問看護ステーションの長尾剛さんからXでご質問いただきました。

同じ訪問看護師として、日々現場で感じていることや、精神科認定看護師としての知見をお伝えした内容を、ブログでもまとめてみます。

認知症の中核症状とは

まず、認知症の「中核症状」についてお話しました。これは脳の神経細胞が損傷することで直接的に現れる認知機能の低下を指します。

- 記憶障害:新しいことが覚えられない、忘れてしまう

- 見当識障害:日時や場所、人がわからなくなる

- 理解・判断力の低下:状況に合った判断が難しくなる

- 実行機能障害:計画して行動する力が低下する

- 言語障害(失語)

- 失認・失行:物や人が認識できない、動作ができない

長尾さんも「改めて基本を整理できて良かった」と言ってくださいました。

カンフォータブル・ケアの重要性

次にお伝えしたのは、カンフォータブル・ケアの考え方です。

「ここちよい世話、快刺激を中心に援助すること」

「不快に感じることをできるだけ避けることが大切」

認知症の方は、ちょっとした刺激にも敏感です。大きな音や急な動作は不安を招きやすいので、

- 心地よい音楽や香り

- ゆっくりとした声かけ

- 本人のペースを尊重した関わり

などを意識すると、笑顔が増えることもあります。

長尾さんも「この視点はすぐに現場で取り入れてみたい」と仰っていました。

アクティビティケア

お話の中では、アクティビティケアについても触れました。

日々のケアではアクティビティ(活動)を通じて心身の活性化を促すことが重要です。

訪問看護師同士の学び合い

今回のやり取りを通じて、私自身も「現場での工夫や想い」を共有する大切さを再確認しました。

これからも訪問看護師同士で学び合いながら、よりよいケアを目指していきたいと思います。

リライフ訪問看護ステーションさんをご紹介

今回お話ししたリライフ訪問看護ステーションさんは、大阪府で精神科訪問看護を展開されています。

長尾さんは看護師として利用者さんの「その人らしい生活」を支えることを大切にされている方です。